Les origines incertaines

L’origine de la commune est ancienne. Les vestiges d’une voie romaine reliant Metz à Verdun dans son tracé nord et la présence mérovingienne l’attestent.

Le toponyme même de « Jarny » renvoie très probablement à un nom de personne d’origine gauloise, mais romanisé signifiant « Le domaine de Garin ou Carnius ». Son nom varie au grès des époques et apparait officiellement dans un texte émanant de la chancellerie impériale datant du 10ème siècle. Garniacum (936), Jarnei (1156), Gerney (1299), Garnei (1435), Gerny (1451), Gernexum (1484), Gerneyum et Jarni (1544), Jarnyum (1749). En patois local lorrain, on disait Jerneye.

Plusieurs fouilles archéologiques, effectuées aux XIXe et XXe siècles, ont mis à jour des vestiges témoignant d’une occupation du sol assez ancienne dans le Jarnisy. A un peu plus d’un demi-kilomètre au nord de l’église de Jarny, au lieu-dit « les Noires Terres », il semblerait que des labours aient mis à nu les vestiges d’anciens murs et de moellons, pouvant dater de l’époque antique. Le problème est que les traces de ces découvertes ont été consignés, mais n’ont pas été conservées.

Par ailleurs, au lieu-dit « la Grande Corvée », de nombreux tessons de tuiles plates et creuses (dites tuiles romaines) ont été exhumés. Ce gisement de tuiles porte à croire qu’il aurait existé une tuilerie en ces lieux, aux premiers siècles de notre ère. Cette hypothèse se confirme également par quelques lieux-dits, comme « la Tuilerie », au nord de Labry et par la présence de nombreuses argiles dans la région.

D’autres labours ont mis à jour du côté du lieu-dit « la Grande Marchampelle », une série de grandes dalles agencées dans une direction sud-est, nord-ouest, et le tout sur une largeur de 4 mètres environ. Ces traces de voie romaine nous indiquent que le Jarnisy était déjà, à l’époque antique, un site de passage. La voie dont il est question ici fut par la suite dénommée via peregrinorum (voie des pèlerins), pour la différencier de sa cousine, la via levata (voie levée), qui passait plus au sud. Ces deux voies reliaient Metz à Verdun et ont longtemps été d’une certaine importance dans le développement du commerce et des idées. C’est d’ailleurs en empruntant ces voies que le christianisme va progressivement gagner la Lorraine et les provinces germaniques de l’empire romain.

Quelques découvertes archéologiques attestent d’une présence franque sur le territoire communal, et ce du IVe au VIIIe siècle. Notamment à travers un ensemble de sépultures merovingiennes, dans lesquelles figuraient un mobilier relativement important. D’autres tombes de ce genre, ont également été exhumées au nord de l’actuelle église, ce qui peut laisser supposer qu’il existait un premier noyau villageois à l’emplacement de l’actuel centre-ville. Enfin, la présence d’armes et de poteries dans les tombes révèle que les Jarnysiens de l’époque mérovingienne avaient encore des rites issus du paganisme.

Ainsi, c’est sur le flanc d’une petite colline dominant la rive gauche du ruisseau du Rougewald que se situe le noyau originel de Jarny, autour du site de l’actuelle église et de ce qui deviendra le centre-ville.

Le Moyen-Âge

Depuis le Moyen-Âge, Jarny, tout comme Droitaumont alors village indépendant, sont deux seigneuries de la famille des comtes GORCY.

Le Moyen Age fut marqué par les luttes qui opposèrent les évêques de Metz, premiers souverains du Jarnisy, les abbés de Gorze et les Ducs de Bar, lesquels finirent par rester les seuls seigneurs du lieu jusqu’en 1766. Jarny se trouvaient alors à mi-chemin entre les riches cités épiscopales de Metz et de Verdun, mais aussi de l’abbaye de Gorze, un des pôles capitaux dans la gestion et la mise en valeur de biens fonciers dans le Jarnisy. L’église Saint Maximin est le seul vestige de cette lointaine époque (avec le Chœur et l’abside du 13ème, et la nef du 15ème siècle).

Cette date de 1766 marqua le rattachement définitif de tout le territoire à la France.

Le village n’est pas le seul à se développer à la fin du Moyen-âge et il finira par s’agrandir à partir de 1810, avec ceux de Droitaumont, des fermes de Moncel, de Moulinelle et le moulin de Breuillot autour de ce centre historique.

POUR ALLER PLUS LOIN : Moncel, Droitaumont et Moulinelle à l’époque médiévale

Ces sites, aujourd’hui inclus au territoire communal, ont connu une histoire bien différente. Moncel, mentionné dès le 12ème siècle, est la propriété de divers seigneurs puis des comtes de Bar et de Luxembourg dès 1342 avec son château et ses terres agricoles. En 1536, nous avons la 1ère description du domaine un « petite seigneurie, avec champs, prairies et forêts ». On sait qu’il s’y trouvait un château dès le XIe ou XIIe siècle, entouré de fossés.

Droitaumont, appartient également à différents seigneurs importants et vit une histoire mouvementée autour de son château mentionné dès 1290. Il passe des mains des évêques de Metz à celles de Joffroy d’Apremont, puis du Comte de Bar.

Les écarts de Moulinelle, du Breuillot et de la cartoucherie sont plus récents. Moulinelle, dont le nom rappelle la présence d’un moulin, est proche du noyau initial de Jarny.

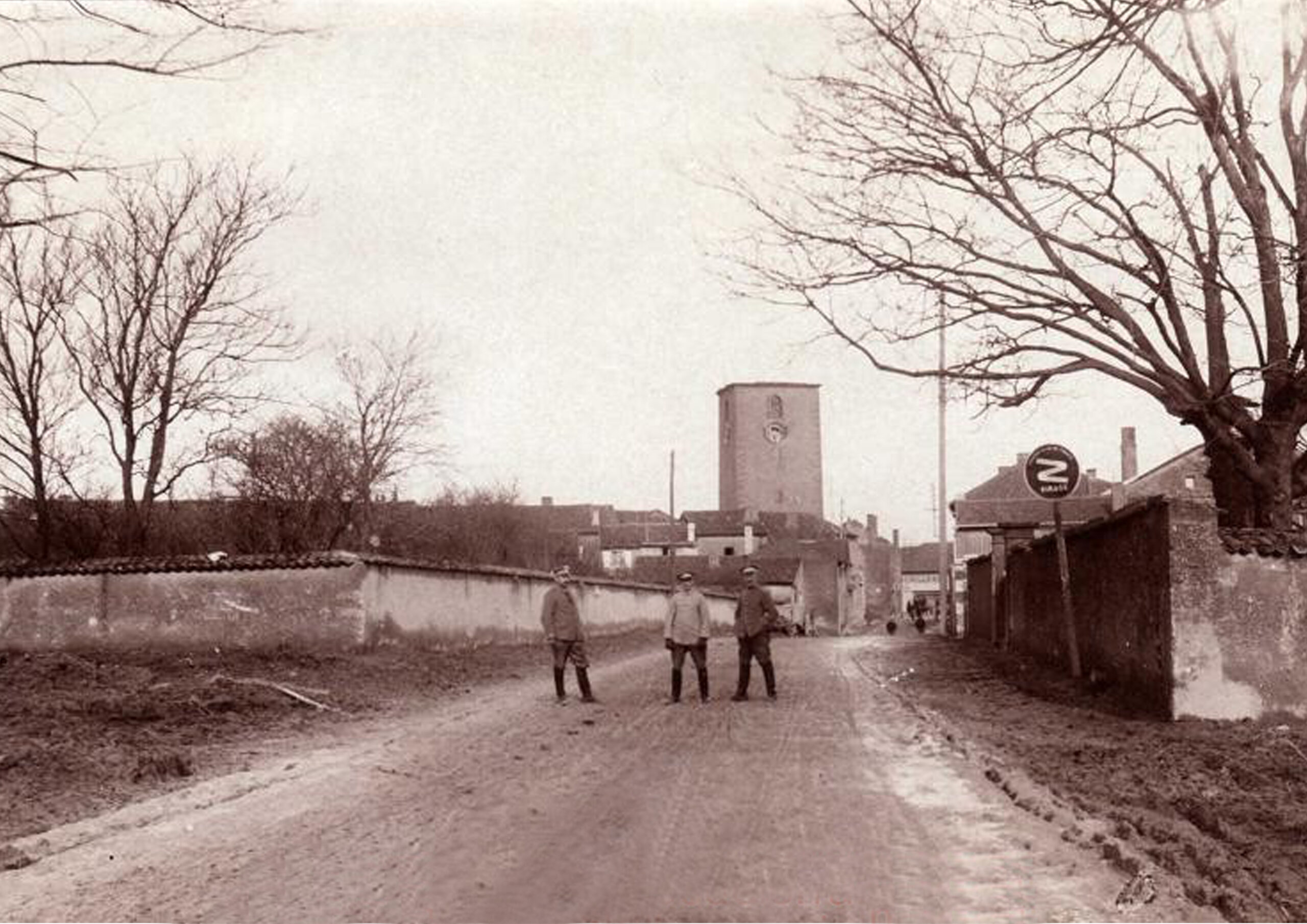

Ce centre historique pourrait se décrire de la sorte « Les habitations se groupaient autour d’un site fortifié, dont la tour de l’église est un des rares vestiges et que l’époque moderne a communément nommé « Fort Mahon », déformation probable « maison forte ». La situation de Jarny, sur cette via peregrinorum déjà évoquée, devait permettre à la ville de se développer rapidement. On sait que des banquiers lombards se sont installés dans le Jarnisy dans la première moitié du XIVe siècle, témoignant ainsi d’une certaine activité commerciale et banquière dans la région

Jarny semble ne pas avoir trop souffert des guerres du Moyen-Âge jusqu’au 15ème siècle et l’arrivée des grandes épidémies et des nouvelles guerres.

Elle est devenue un véritable village.

L’époque moderne

Au 16ème siècle, Jarny profite de l’unification des duchés de Bart et de Lorraine et poursuit son développement agricole. La guerre de Trente Ans, ruine la région et le Jarnisy est ravagé à plusieurs reprises dans les années 1620.

Au 18ème siècle, dans plusieurs document Jarny apparait comme un village modeste autour du centre historique mais avec une activité agricole très bien organisée.

La mort du duc Stanislas en 1766 met fin à l’indépendance des états lorrains. Jarny, au cœur du duché de Lorraine depuis 3 siècles, devient française. Rien de nouveau cependant, car Jarny vivait depuis de nombreuses années dans la mouvance française.

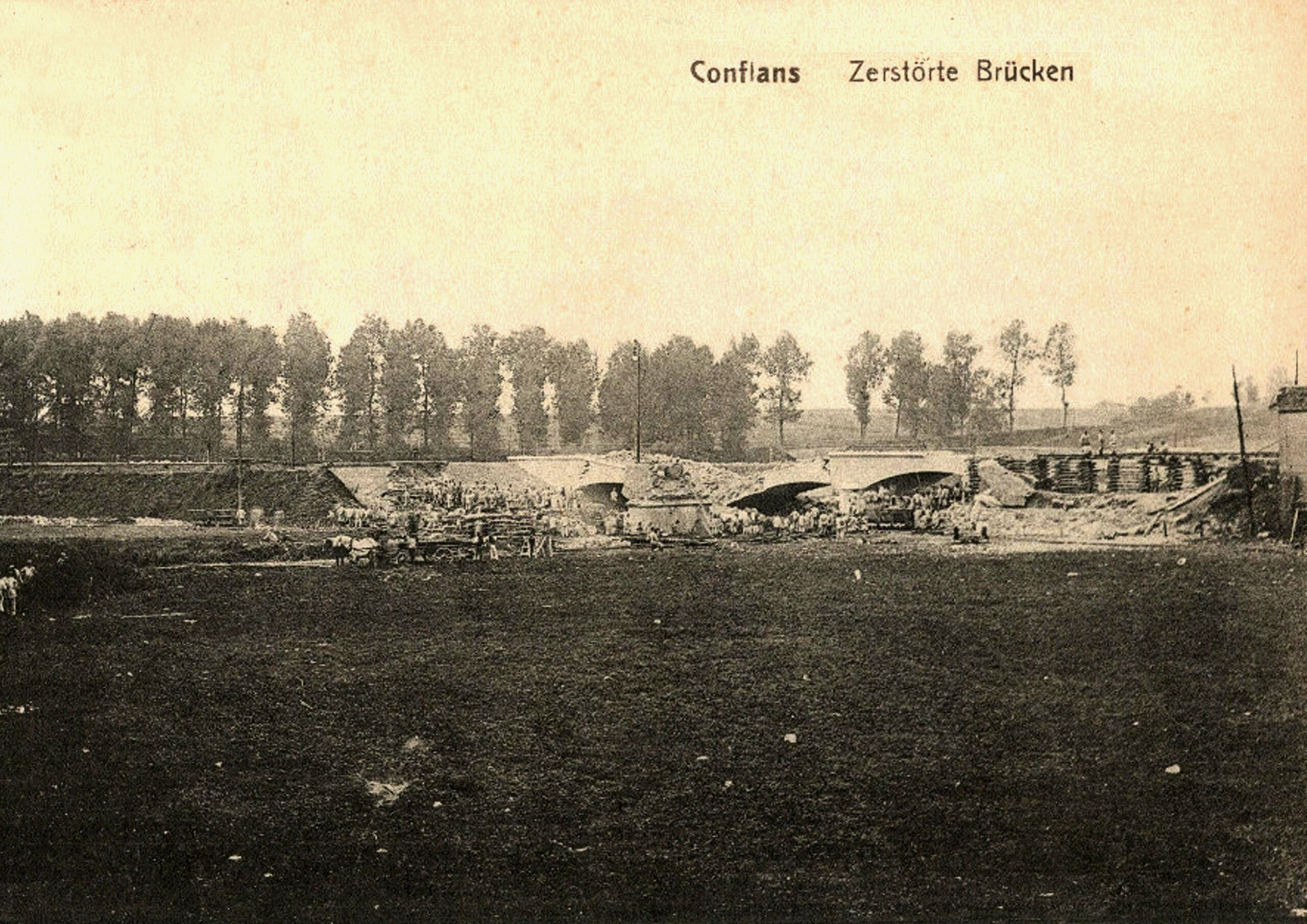

La période révolutionnaire impactera plus profondément le territoire, sa noblesse et son clergé. L’abolition des privilèges et la reconstruction de la société va venir bouleverser la vie du village, tout comme l’arrivée d’un nouveau réseau routier en 1780 (route Jarny à Mars la Tour) ou encore la construction de ponts au lieu des gués dont celui reliant Jarny et Labry (1860). Le changement le plus marquant est la création des départements en mars 1790. Jarny est rattachée à la Moselle et conserve encore aujourd’hui cette attractivité naturelle vers Metz et le sillon mosellan.

L’histoire contemporaine

L’agriculture, moteur économique jusqu’en 1870

Il faut attendre l’aube du 19ème siècle pour voir l’activité économique de la commune croître régulièrement. Ce fut d’abord une économie essentiellement agricole dans la première moitié du 19eme siècle : avec de nombreux paysans et la naissance de grands domaines.

Le plus important d’entre eux est celui de Moncel, où s’installa Émile Bouchotte, grand novateur, qui de 1822 à 1831 œuvra au développement de l’agriculture de toute la région. Il s’essaie à des expérimentations agraires et tente de remettre en état ces terrains appauvris. De nombreux artisans vivent de cette activité agricole : maréchal-ferrant, tannerie, distillerie, brasserie, filature…

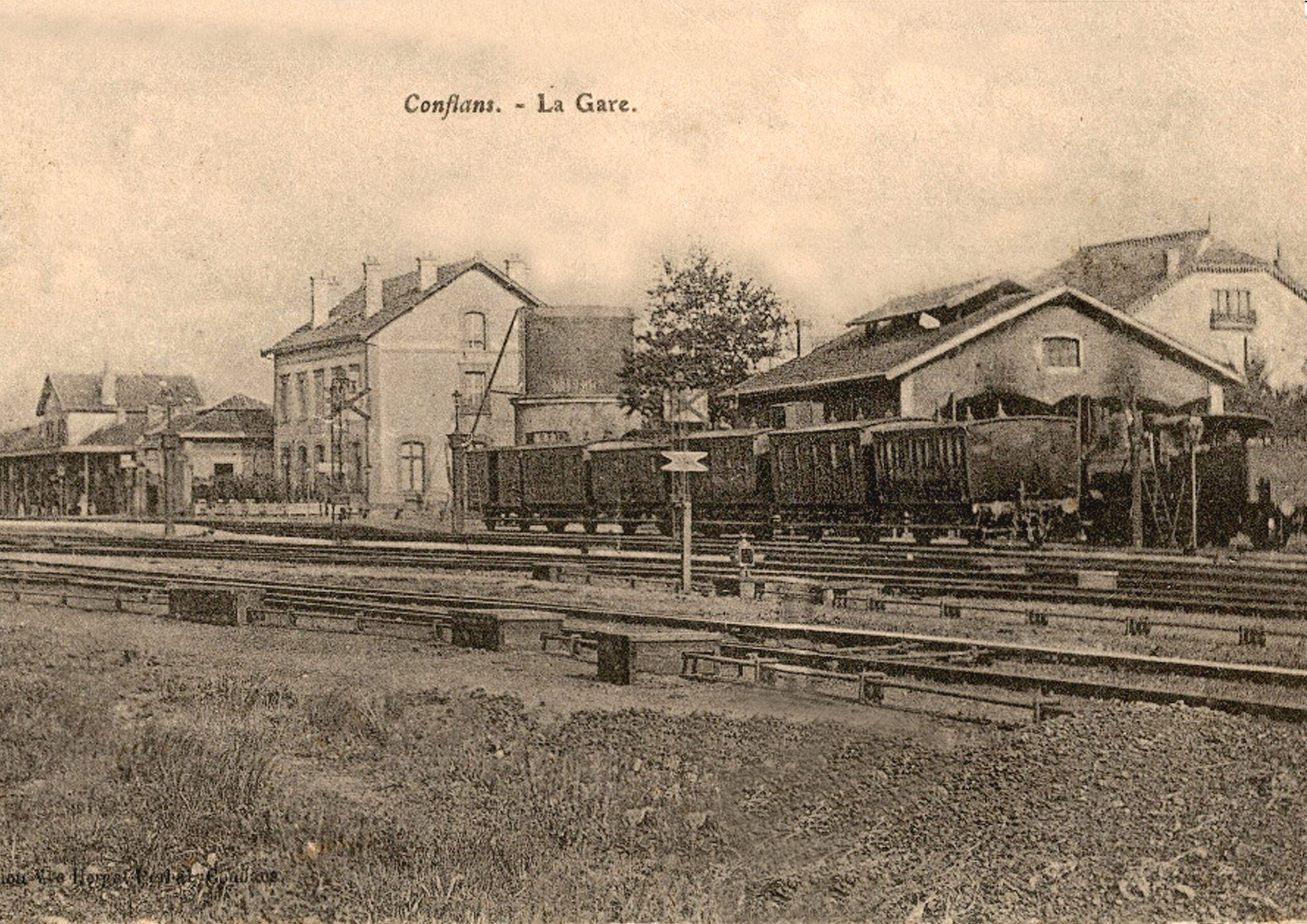

Jusque vers 1850 et la construction de la ligne ferroviaire Reims-Metz, Jarny n’est qu’une petite bourgade, dont les activités sont partagées entre l’artisanat et les travaux agricoles. La construction de la gare et l’essor de l’industrie vont faire de ce village la 1ère ville du canton.

Autour de la première gare, se développent des hôtels, des logements pour ouvriers et des bâtiments de service.

L’arrivée du chemin de fer et l’ère industrielle

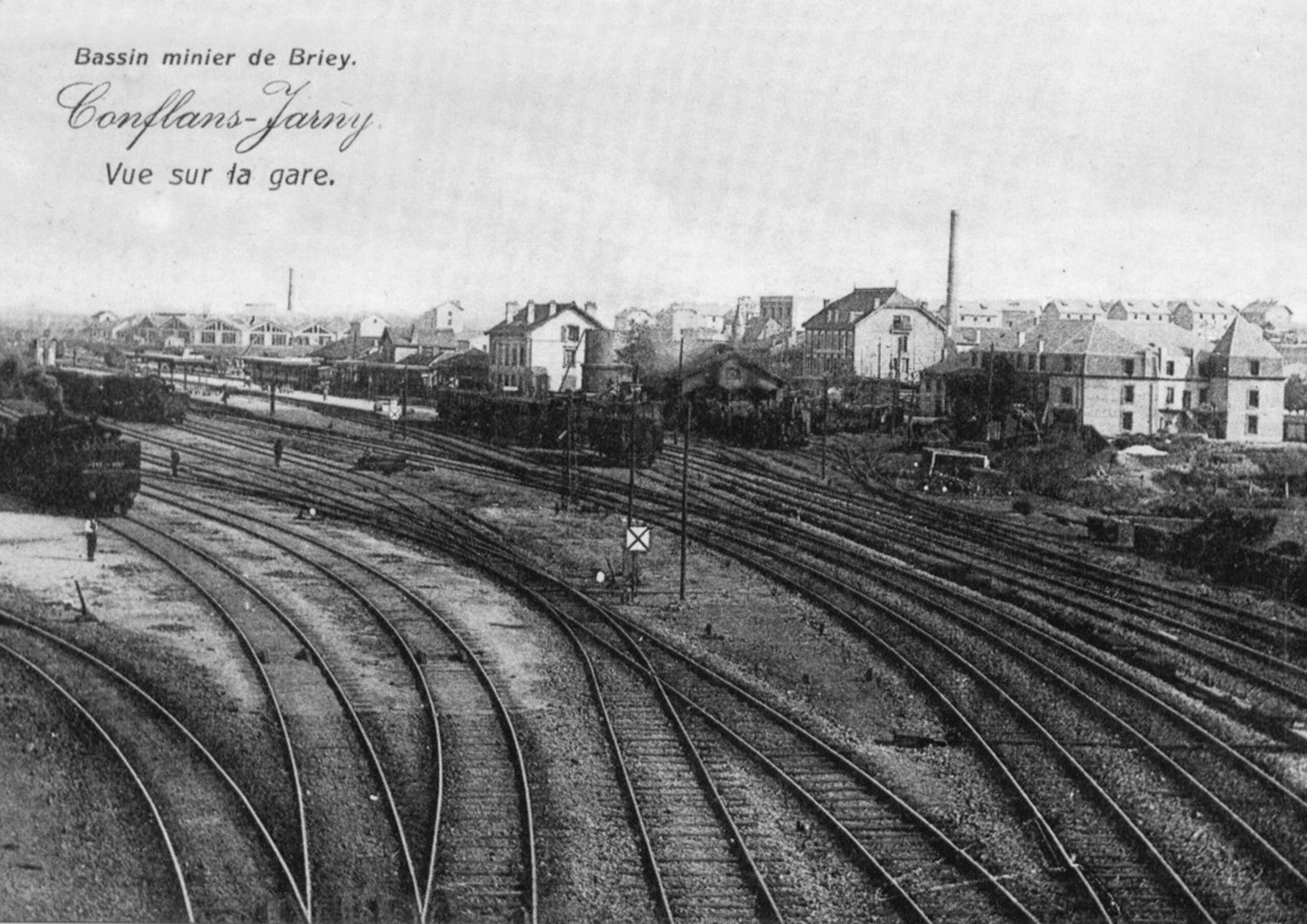

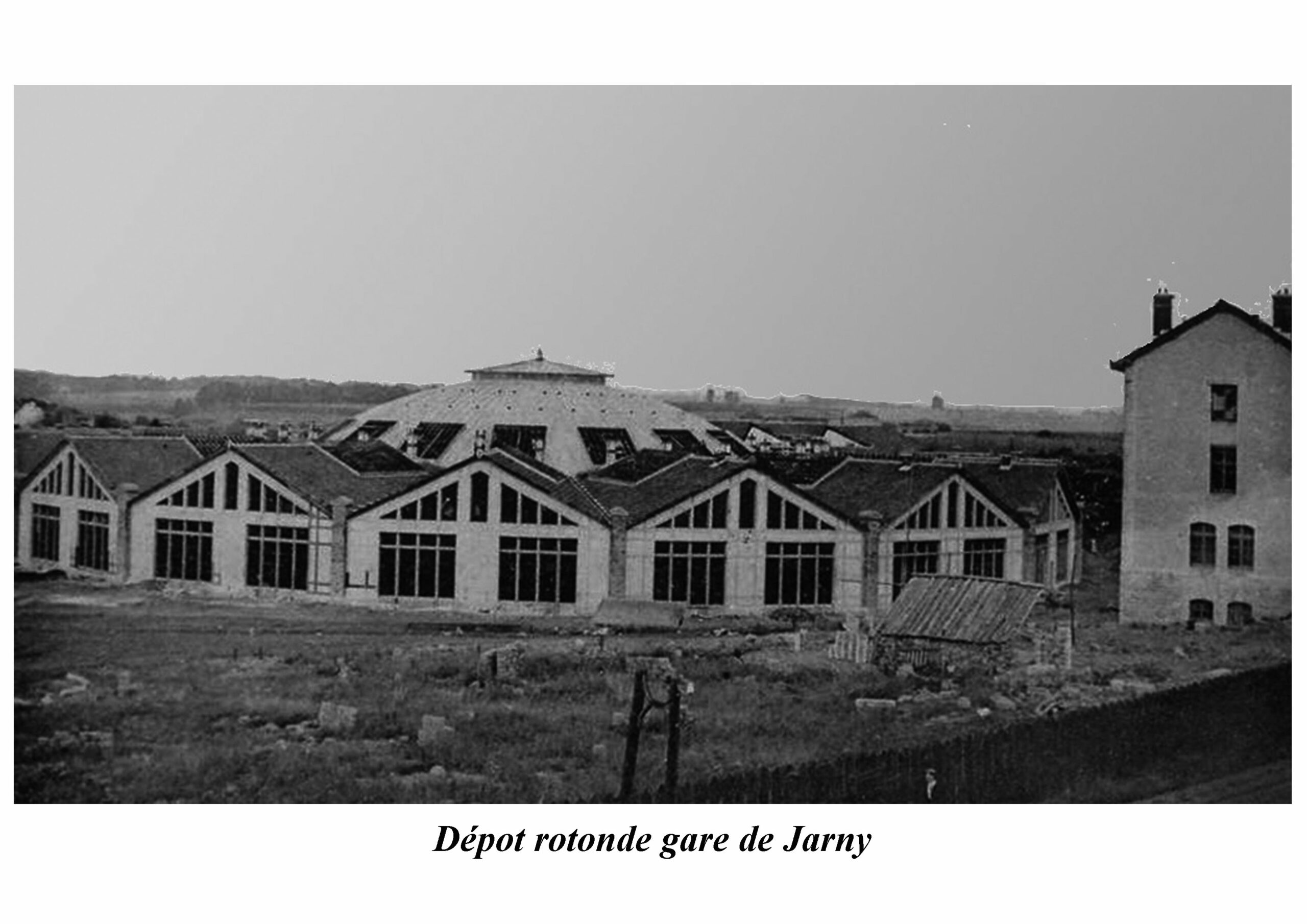

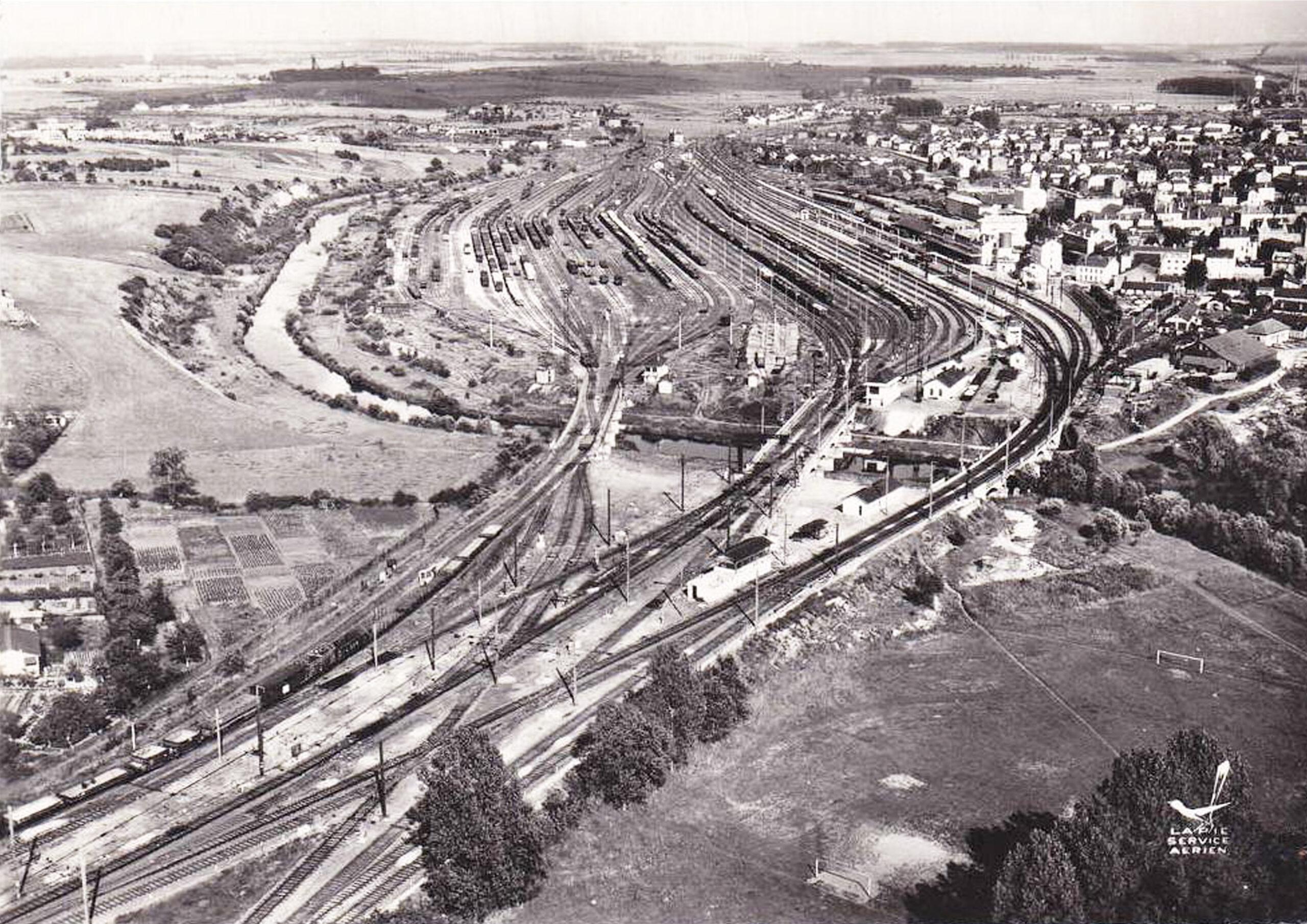

En 1871 avec le redécoupage sous l’annexion par l’Allemagne d’une grande partie de la Moselle et d’une portion de la Meurthe, Jarny se retrouve aux portes de l’Allemagne. Cette situation, couplée avec l’essor industriel de la région, allait permettre à Jarny de devenir un nœud ferroviaire important sur les lignes Metz-Verdun et Nancy Longuyon.

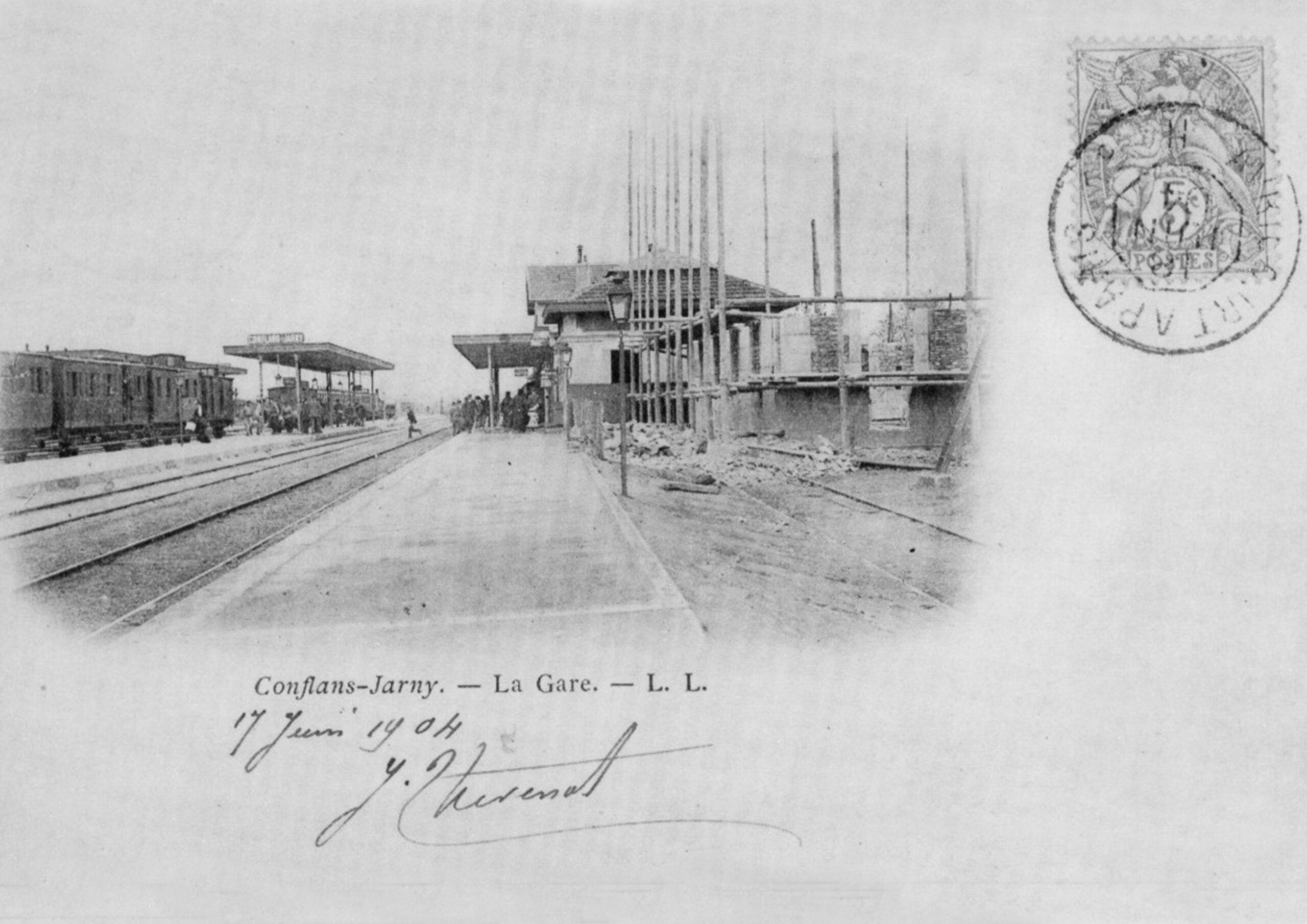

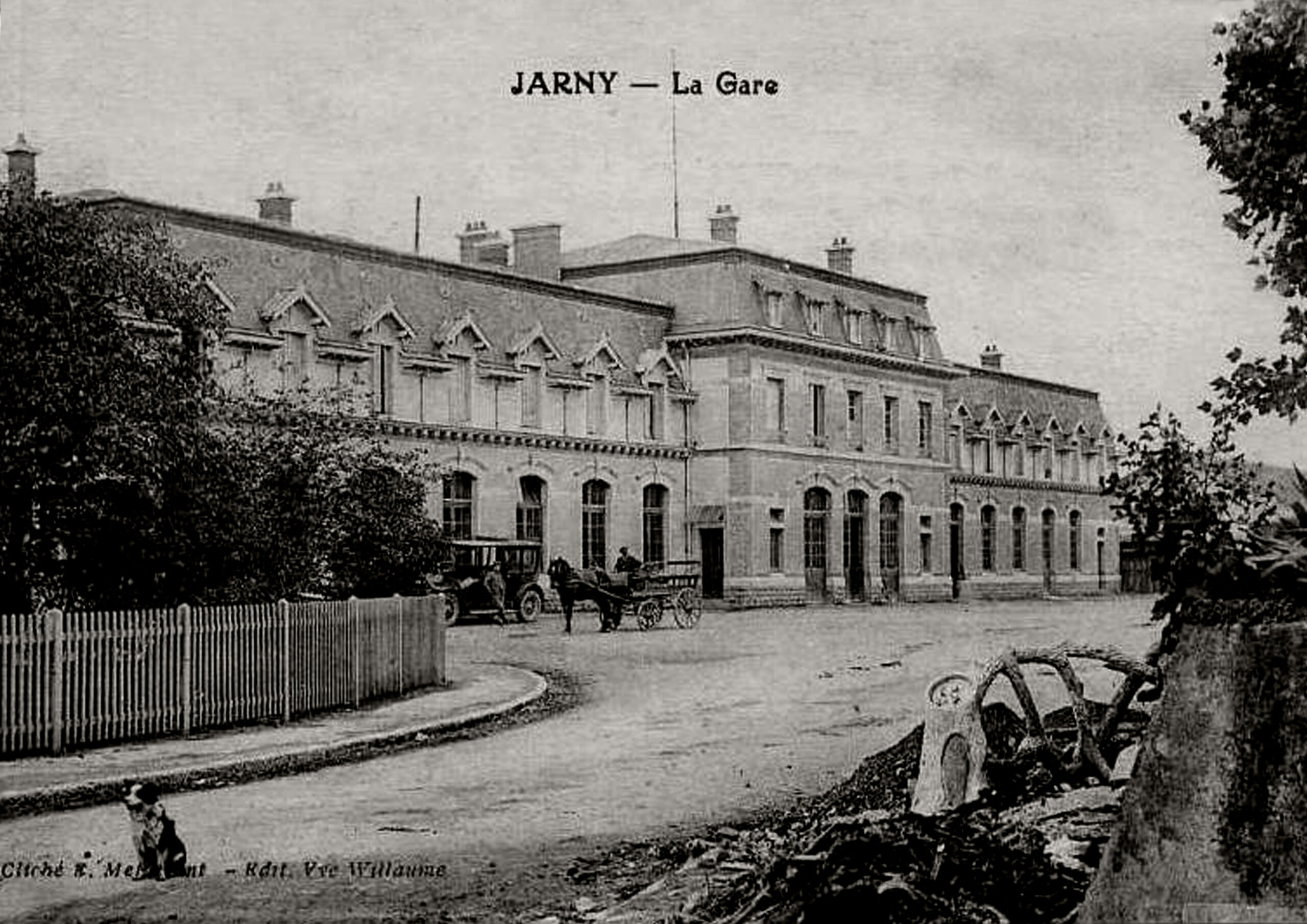

Le chemin de fer va bouleverser profondément la vie locale. Son implantation, commencée en 1869 par la construction de la ligne Châlons-Metz et de la gare de Conflans-Jarny, entraîna des bouleversements économiques. Les commerces de grains, de fourrage disparurent avec les diligences et le relais de poste.

La création de la gare est à l’origine de la disparité de l’urbanisme jarnysien. Autour de la gare naîtra tout un quartier commercial situé à plus d’un kilomètre du centre du village historique.

On découvre à la même période l’existence d’importants gisements de minerai de fer. Les petites industries cèdent la place aux mines de fer qui s’ouvrirent en 1908 et 1911 (respectivement Jarny et Droitaumont) , entraînent en retour un accroissement de l’activité ferroviaire et donc de la gare et favorisent ainsi l’apparition d’autres activités : une sucrerie, la Brasserie de Jarny (1906), la Cartoucherie David et Beckford, une centrale de production électrique (énergie-éclairage), une entreprise de construction métallique (la COLOCO…)

La population passa de 790 habitants à près de 5 000 à l’aube de 1914. Pour répondre aux besoins et à l’essor de l’activité des mines de fer, on fait appel à des populations étrangères qui s‘installent à Jarny. Cette main d’œuvre est allemande, luxembourgeoise, mais surtout polonaise et italienne. Ces mouvements transforment foncièrement la ville pour très longtemps avec la création des cités ouvrières (Droitaumont et Moulinelle, la cartoucherie) constituant un nouveau type de tissu urbain à côtés des maisons de maîtres. Elles sont conçues comme des entités indépendantes à l’extérieur du village et organisée en trame régulière.

La Première Guerre Mondial, Jarny la martyre

La Première Guerre Mondiale et les évènements qui lui sont liés marquent la ville, qui parce que située à quelques kilomètres du front, est occupée par les troupes allemandes dès les premiers jours du conflit et va subir durement cette occupation et la répression de l’occupant : 4 otages sont fusillés le 26 août 1914 pour exemple : Le maire de la ville, Henri Genot, l’abbé Vouaux et deux hommes M Bernier et Fidler. La communauté italienne est également très lourdement touchée avec près de 40 travailleurs italiens fusillés en août 1914, sans raison. L’église et plusieurs maisons sont incendiées. La ville commémore chaque année ce funeste évènement d’août 1914 et se souvient de ses martyrs en lien avec les autorités italiennes.

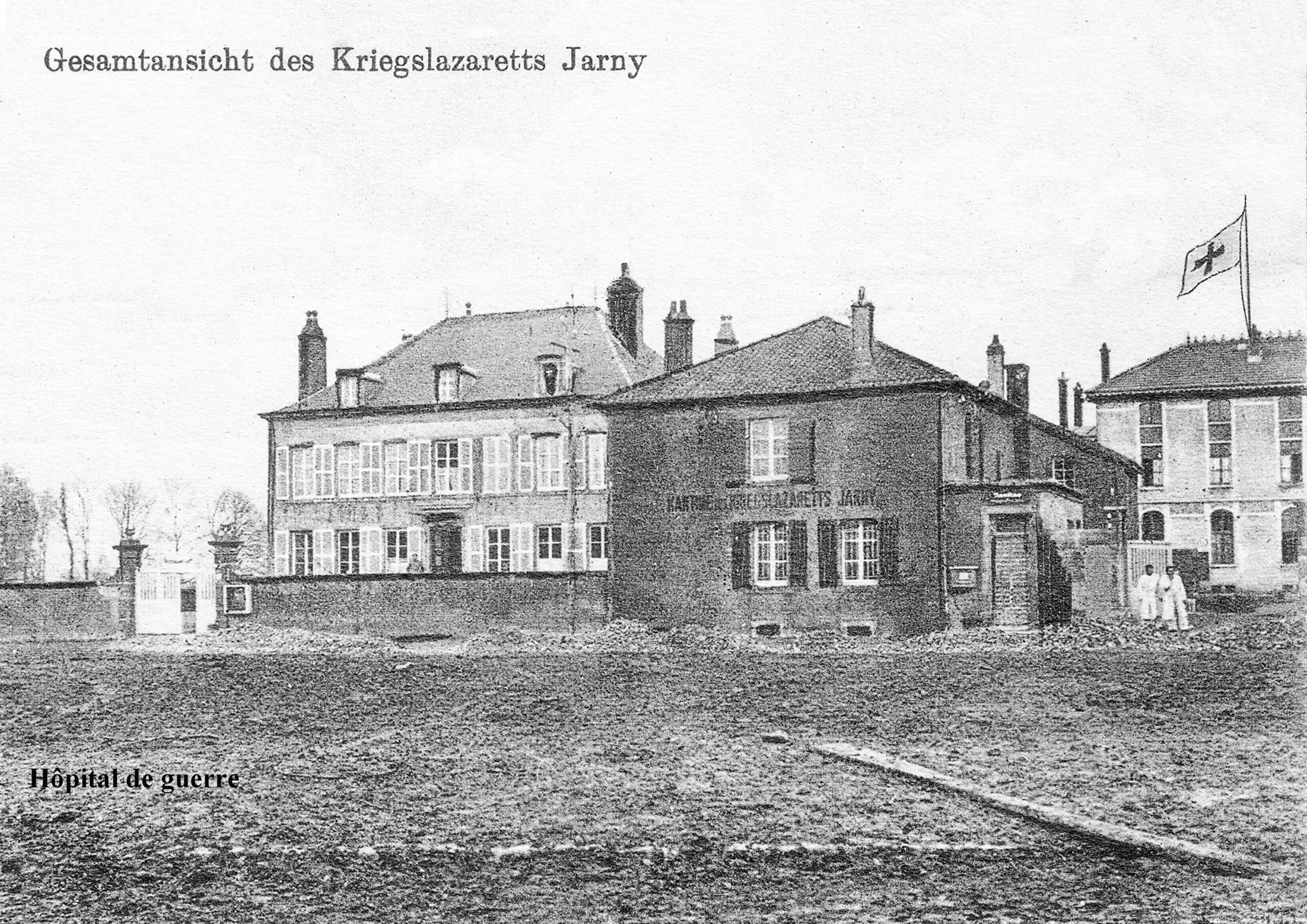

Durant cette période belliqueuse, Jarny devient un centre important sur le front. L’école toute récente (l’actuel collège Alfred Mézières prévu pour 500 élèves) est transformée en hôpital et le château de Moncel (dont les origines remontent au 12ème siècle et appartenant alors à la famille de Redon) accueille le quartier général de l’armée allemande du secteur.

Jarny obtient la croix de guerre pour le lourd tribut payé lors du conflit

Parallèlement en 1920 le Journal Officiel publie dans ses colonnes la citation de Jarny à l’ordre de l’Armée :

Jarny, vaillante cité qui, après avoir été incendiée et pillée en août 1914, a supporté stoïquement le joug allemand pendant quatre années par la belle tenue morale de ses habitants dont quarante furent fusillés lâchement par un ennemi barbare, par les dommages subis, a droit à la reconnaissance du Pays.

D’une guerre à l’autre

L’activité reprend progressivement et la ville se reconstruit au lendemain de l’armistice. Dans les années 1920-25, de nouvelles entreprises s’implantent à Jarny : cartoucherie, abattoir, compagnie de construction métallique…

Le Conseil municipal décide de lancer des grands travaux d’aménagement (éclairage public, station d’épuration, caserne de gendarmerie, réseau d’égouts, création de trottoirs en centre-ville, création de Jarny-plage (piscine naturelle)).

Dans l’entre-deux guerres, les rues de Jarny sont ainsi électrifiées (rue de Metz, Droitaumont…) et élargies (Lafayette). On construit de nouveaux équipements (lavoirs…). Dans les années 30, avec la crise économique, les mines de Jarny tournent au ralenti.

En 1939, Jarny atteint les 8 000 habitants et se préparent à la guerre.

Des années 50 à nos jours

Dans les années 50, l’urbanisation de Jarny devient spectaculaire avec la création de plusieurs lotissements et la densification des quartiers ouvriers. Les terrains situés entre le centre et la gare sont progressivement aménagés le long de la RD 903.

C’est à cette époque que la Ville acquière l’hôtel Cordier, futur FJT, foyer de jeunes travailleurs, le foyer Guy Môquet…

De 1968 à 1975, la population de Jarny passe de 9 480 à 9 520 habitants alors que les villes du secteur perdent des habitants.

La ville poursuit dans les années 80 et surtout à la fin des années 90, la création ou l’extension d’équipements : Foyer des Jeunes Travailleurs – FJT, carreau de mine de Droitaumont (1997), la Concordia (2001) ….

La ville accueille désormais de nombreux citadins, travaillant sur Metz ou au Luxembourg (entre autres), mais trouvant sur la commune de nombreux atouts (qualité des services, bonne desserte par les réseaux, coût moins élevé du foncier, retour à la campagne…) et des services de plus en plus nombreux.

L’histoire de nos quartiers

Jarny aujourd’hui et demain

Jarny est une ville engagée et durable à travers les actions qu’elle mène autour de la démocratie de proximité d’une part et de l’environnent ou développement durable d’autre part. Elle est reconnue pour cela.

Ses nombreux équipements :

Sportifs

Soit

- 2 gymnases

- 3 stades

- 1 piscine intercommunale

- 3 salles sportives

- 6 courts de tennis

- 1 salle de musculation

- 1 skatepark

- 1 boulodrome

Plus d’informations sur les équipements sportifs de Jarny ICI

Chaque quartier bénéficie de city stade et prochainement une salle de gymnastique et un nouveau dojo verront le jour parmi les équipements sportifs de la Ville.

Éducatifs

Un pôle éducatif de

Soit

- 10 écoles

- 2 collèges

- 1 lycée

Culturels

Loisirs et santé

- Un centre de santé communale

- Une maison des associations et des locaux associatifs – 4 700 adhérents pour 100 associations